Jenna se estremeció.

“Nunca le haría daño”, susurró.

—Pero lo hiciste —dijo la abuela, con la voz más alta—. Nos hiciste daño a todos.

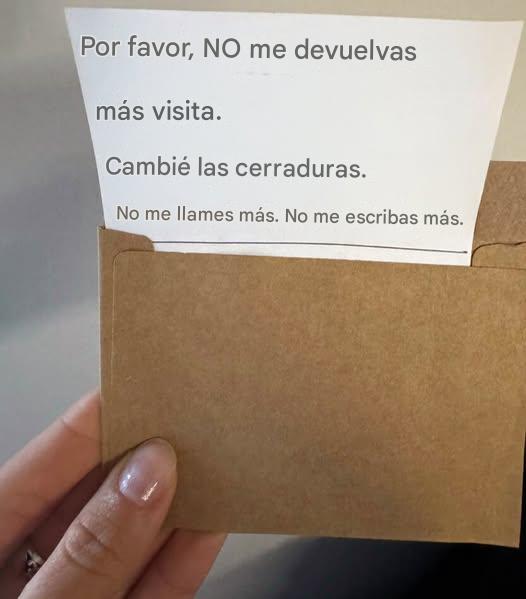

Me quedé horas ese día. Marie también vino, trayendo la cena, lágrimas y abrazos. Le enseñamos la carta a la abuela y le explicamos todo.

“Pensé que ya habían seguido adelante sin mí”, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. “Me dolió muchísimo”.

—Nunca lo haremos —prometió Marie tomándole la otra mano.

La semana siguiente, vino el abogado. El nuevo testamento quedó hecho pedazos. El original fue restablecido con Mary y yo como testigos.

La abuela añadió una cláusula: cualquier manipulación futura supondría una retirada permanente de su testamento.

Jenna no luchó, pero el daño ya estaba hecho.

La abuela creía que nadie la quería. Lloró la pérdida de sus nietas mientras aún la amábamos con fervor.

Algunas heridas son demasiado profundas para sanar adecuadamente.

Después, visitaba a mi abuela todos los días, sin dejarla nunca con las manos vacías, sin dejarla nunca más sola. Marie venía tres veces por semana.

Establecimos un horario, asegurándonos de que siempre hubiera alguien allí.

Poco a poco, vi cómo la sonrisa de mi abuela volvía, aunque nunca llegó a sus ojos.

La traición había dejado una herida que no podía borrar.

Jenna también se quedó, más tranquila ahora, intentando reconciliarse. Algunos días, la abuela aceptaba su ayuda. Otros, le pedía que saliera de la habitación.

“¿Lo perdonarás algún día?”, le pregunté a mi abuela una tarde mientras doblábamos la ropa juntas.

Continúa en la página siguiente⏭️